Graffiti! Jetzt laufen bestimmt die ein oder anderen Köpfe rot an. Nicht ohne Grund: Die Reinigung von Gebäuden, Zügen und Co., die mit Spraydosen besprüht oder mit Gegenständen eingeritzt wurden, verursachen vielerorts jährliche Kosten in mehrstelliger Millionenhöhe. Deshalb denken viele bei Graffiti an Vandalismus, andere an Gangs, wieder andere an Kunst. Woran sicher niemand denkt, ist das Biedermeier. Doch genau in dieser Epoche trieb einer der ersten «Sprayer» sein Unwesen. Zwar mit Ölfarbe statt Spraydose bewaffnet, aber trotzdem. Joseph Kyselak (1798-1831) war kein rebellierender Teenie, sondern ein stinknormaler Typ – ein Hofbeamter in Wien. Er wettete, dass er innerhalb von drei Jahren in der gesamten Monarchie bekannt sein würde. Also reiste er herum und hinterliess überall seinen Nachnamen. Als er schliesslich ein kaiserliches Gebäude bemalte, haute es Kaiser Franz I. den Nuggi raus. Er liess den «Schmierer» zu sich rufen. Der sagte, er wolle sich bessern. Doch der Legende nach fand der Kaiser danach den Namen Kyselak in seinen Schreibtisch eingeritzt – savage! Stammt also das erste Graffiti von einem Nobody aus der Biedermeierzeit? Nicht ganz. Je nach Definition können auch Höhlenmalereien Graffiti sein – wenn es nach der einstigen Bedeutung des Begriffs geht. «Graffiti» ist der Plural des italienischen Worts «graffito». Ursprünglich meinte man damit eine in Stein geritzte Inschrift oder Zeichnung. Der Begriff hat sich jedoch im Laufe der Zeit entwickelt und bezeichnet heute ein illegal im öffentlichen Raum angebrachtes Bild bzw. eine Inschrift.

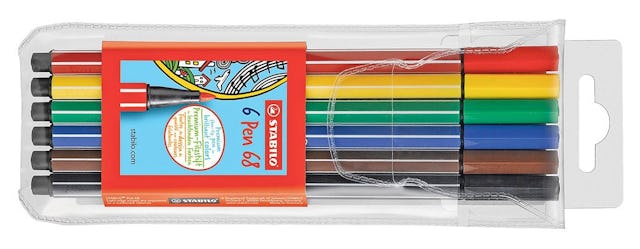

Die aktuelle Bewegung hat ihren Ursprung im Philadelphia der 60er-Jahre. Mittendrin: «Cornbread». Mit Brot hat das nichts zu tun, sondern es handelt sich dabei um das Pseudonym von Darryl McCray. Ein Jugendlicher aus Philadelphia, der 1967 seiner Angebeteten imponieren wollte. Also brachte er sein Pseudonym überall in der Stadt an: an Polizeifahrzeugen, Gebäuden – oder an einem Elefanten im Zoo. In New York war es ein griechischer Botenjunge namens Dimitaki, der auf seinen Botengängen sein Kürzel «Taki183» in der Stadt verteilte. Als die New York Times 1971 sein Geheimnis enthüllte, entstand ein riesiger Hype. Plötzlich wollten sich alle irgendwo verewigen. Zuerst mit Filzstiften, später mit Spraydosen. In den 70ern gehörte Graffiti zudem fest zur Hip-Hop-Kultur dazu, was den Hype noch befeuerte. Der Kern des Phänomens ist heute noch gleich: seinen Namen entweder möglichst häufig, möglichst stylisch oder an ausgefallene Stellen zu sprayen. Warum? Für den Kick und für den «Fame».

Wenn ein Graffiti möglichst schnell an eine Wand angebracht wird, nennt man das im Graffiti-Jargon «bombing». Dementsprechend sind die «Pieces», die bei dieser Form des Sprayens entstehen, meist weniger aufwendig. Oft wird auch ohne viel Farbe gearbeitet. Das Motto: Masse statt Klasse.

Im Gegensatz zum einfachen «Tag» nennt man aufwendige Werke, die meist mehrfarbig sind und sich über eine grössere Fläche erstrecken, «Pieces». Mittlerweile hat sich der Begriff jedoch auch als allgemeine Bezeichnung für ein Graffiti durchgesetzt. Hauptsache, es ist nicht «wack», also so richtig schlecht. Das möchte nämlich kein «Writer» über sich oder sein Werk hören.

Mit diesem Begriff wird im Graffiti-Jargon das Besprühen von Zügen bezeichnet. «Wholecar» steht dabei für den einzelnen Waggon eines Zuges, der in kompletter Länge sowie gesamter Höhe mit einem «Piece» besprüht wurde. «Wholetrain» wäre das gleiche Prinzip, es betrifft einfach den gesamten Zug.

Beim «Taggen» bringt der Sprayer, in der Szene «Writer» genannt, sein Kürzel an Wänden und Co. an. Da das an vielen Orten illegal ist, verwenden die meisten fiktive Kürzel. Beim «Tag» geht es in erster Linie um die Quantität und nicht die Qualität. Der Writer will sein Kürzel an möglichst vielen und ausgefallenen Orten hinterlassen.

In den USA gibt es sie bereits seit den 30ern. Im Gegensatz zum «Stylewriting», bei dem der Stil im Zentrum steht, wird mit «Ganggraffiti» das Revier einer Gang markiert. Wenn jemand einen Schriftzug einer verfeindeten Gang übersprüht («crossen») oder in einem fremden Revier «tagt», dann «chlöpfts». Ähnlich ists bei «Ultra Graffitis» von Fussball-Ultras: Der Style ist wurscht, Hauptsache markiert.

Ist dir auch schon aufgefallen, dass es entlang der Zugstrecke bei der Einfahrt in Bahnhöfe besonders viele Graffiti gibt? Unter anderem, weil man sich

da ziemlich einfach austoben kann. Diese «Pieces» auf Flächen entlang der Bahnstrecke nennt man «Line». In der Schweizer Szene ist etwa die «Line» von Basel besonders beliebt.